-

Vive l’adolescence !

Posté le 28 septembre 2009 2 commentairesPour bien commencer cette nouvelle semaine, une critique d’un film que j’ai vu hier et que j’ai beaucoup aimé : Fish Tank.

Fish Tank

Film britannique de Andrea Arnold

Elle jure comme un charretier, ne tient pas en place, décroche un coup de boule aux importunes. Mais parfois, un éclair d’innocence passe dans ses yeux. C’est Mia (Katie Jarvis, vraie révélation), jeune ado rageuse de 15 ans, rebelle sans cause d’une banlieue prolétaire blanche d’Angleterre. Elle vit avec sa jeune mère, encore immature et volontiers portée sur la bouteille, et sa petite soeur, concurrente sérieuse dans le championnat d’injures.

Horizon barré. Le film mise, pourtant, sur son héroïne en même temps que sur l’actrice. D’abord, Mia fait des merveilles dans la danse hip-hop, répète seule dans son coin, sue sur ses figures. Et puis, il y a Connor (Michael Fassbender), le nouveau mec – très sexy – de sa mère qui s’installe un moment à la maison. A son contact, Mia relâche la tension…

Andrea Arnold avait signé un premier film, Red Road, conceptuel et assez froid. Cette fois, on s’attache aux personnages, tous pourvus de défauts, mais non stigmatisés – pas même Connor le lâche. Le film prend des tours souvent inattendus, échappe au béton et gagne la campagne au bord de l’eau, dans un semblant de joie familiale.

Malgré les épreuves, la sauvageonne s’adoucit, s’humanise. Le film raconte, mine de rien, un processus de maturité, qui passe par la confiance en soi, le soutien, l’amour. La réalisatrice combine finement tableau social et imaginaire poétique. Au milieu du tumulte, des disputes qui dominent, affleurent de beaux instants de douceur. Pour preuve ces séquences de ralentis, vagues de désir où Mia se sent portée, caressée, soulevée vers le haut comme une plume.

Jacques Morice – Télérama.fr

La bande annonce :

Le site officiel : Fish Tank (En Anglais)

A très vite !

Pierro

-

Sauvé et foutu… Un prophète est là !

Posté le 28 août 2009 Pas de commentairesBonjour !

Une nouvelle critique pour finir la semaine, Un prophète, d’Audiard !

Un prophète,

Film français de Jacques Audiard

Tout est glacé et ironique dans le nouveau film de Jacques Audiard, à commencer par son titre. Car enfin, à part son don – ponctuel, d’ailleurs – pour prédire le surgissement imprévu d’un chevreuil sur une route marseillaise, Malik (Tahar Rahim, presque aérien dans un rôle écrasant) n’a rien d’un prophète. A moins qu’il n’annonce simplement la venue d’un «nouveau type de mecs », comme dit le cinéaste, une sorte de goodfella à la Scorsese, un « affranchi » sans la faute, privé, donc, du salaire du péché…

C’est que Malik est vierge. La morale, c’est pas trop son truc, il ne sait même pas ce que c’est… S’il le savait, d’ailleurs, il s’en méfierait. La morale, c’est du luxe pour quelqu’un comme lui : jeune, seul et analphabète… Quand il aboutit à la Centrale – six ans à tirer ! -, il se fait aussitôt rosser, voler… Dans cette prison-là, ce sont les Corses qui font la loi. Et, justement, le plus influent d’entre eux, César Luciani (Niels Arestrup, génial en Don Corleone miniature) le choisit pour assassiner un gêneur, un donneur. Avec la complicité d’un gardien, Malik devra accepter de s’introduire dans la cellule du gars, de lui monnayer ses faveurs et, celui-là en pleine extase, de lui trancher la gorge avec la lame de rasoir qu’il aura appris à dissimuler dans sa bouche…

Malik accepte. Il apprend. C’est fou ce qu’il accepte. C’est dingue ce qu’il apprend : l’alphabet, le corse, l’économie… Il s’adapte, en fait. Et à force de s’adapter, lui, l’Arabe, le bougnoule qui « pense avec ses couilles », comme dit Luciani, il s’organise. Il se rend utile, il manipule, tisse des liens secrets, crée des réseaux parallèles. Peu à peu, il accède au pouvoir… C’est presque du Balzac, Un prophète !

De nos jours, ce n’est plus dans les journaux ni par les femmes que l’on fait carrière. Le paradoxe – l’ironie, là encore ! – d’Audiard, c’est d’avoir situé dans le huis clos d’une prison – les règles y sont aussi strictes que celles auxquelles obéissaient jadis Rastignac ou Lucien de Rubempré – l’irrésistible ascension de ce héros de notre temps.

On pourrait croire Jacques Audiard fasciné par toutes ces luttes de pouvoir. Mais non, il s’en amuse ! On le sent jubiler comme un malade, par exemple à l’idée de ce dénouement, ultime pirouette de ce jeu de dupes généralisé. Seul ce jeu l’intéresse, en fait. Sa mise en place. Son déroulement. Son cérémonial : comment, armé de son inconscience et de sa débrouillardise, un petit mec – un « prophète », donc – slalome entre les pièges pour mieux en triompher.

Depuis Regarde les hommes tomber, son premier long métrage, on connaît l’intérêt de Jacques Audiard pour des jeunes gens à la virilité angoissée (interprétés par Matthieu Kassovitz, puis par Romain Duris), fatalement poussés à « tuer le père » pour essayer de vivre, enfin. C’est cette trahison permanente entre les générations qui le fascine : comment elle naît dans le coeur des hommes, comme elle s’infiltre en eux, anesthésiant au passage la révolte et le remords. Trahir et survivre, c’était le sort des jeunes gens de Un héros très discret et de De battre mon coeur s’est arrêté. Et l’intérêt des films naissait du regard de moraliste – un moraliste presque moralisateur – que posait le cinéaste sur des personnages en délicatesse avec eux-mêmes comme avec la loi.

Dans Un prophète, c’est avec la même méticulosité, mais avec une légèreté inattendue, qu’il contemple la chorégraphie que semble dessiner, dans sa prison, son survivant obstiné. On navigue constamment entre le réalisme pointilliste de Jacques Becker, lorsqu’il filmait Le Trou et l’irréalisme lyrique d’un Coppola dans sa trilogie mafieuse. Il y a même, au coeur de l’intrigue, de brusques et fulgurantes échappées oniriques : que ce soit à l’extérieur de la prison – lors des rares sorties de Malik – ou à l’intérieur même de son inconscient. Alors, à ses côtés dans la cellule apparaît, telle une ombre chère, presque fraternelle, l’homme qu’il a été forcé d’assassiner, dont la présence s’évaporera, dès lors que Malik s’abandonnera à son destin…

Ce mélange de classicisme et d’extravagance était, depuis longtemps, la marque des films d’Audiard. Mais, même dans les plus réussis (De battre mon coeur s’est arrêté) se glissaient, de-ci de-là, quelques scories, une ou deux longueurs, quelques traits d’un cynisme forcé.

Ici, sa maîtrise séduit et subjugue. La forme et le fond s’épousent, comme dans les grands films américains qu’il n’a jamais cessé d’admirer. A chaque instant, l’audace l’emporte, comme dans l’effrayante séquence de la fusillade où, assourdi par le crépitement des balles, Malik sourit pour la première fois. Heureux. Béat. Au-delà du Bien et du Mal. Sauvé et foutu…

Pierre Murat

La bande annonce :

Le site officiel : Un prophète

A très vite,

Pierro

-

Tarantino le retour !

Posté le 19 août 2009 Pas de commentairesUn film de Tarantino, un de plus, à voir sans hésiter ?

Quelques infos avant :

Inglourious Basterds,

film américain de Quentin Tarantino

Le changement dans la continuité… L’expression sied assez bien au parcours de Quentin Tarantino. C’est quelqu’un dont chaque film est un rendez-vous très attendu, depuis Reservoir Dogs (1992), et qui crée à chaque fois la surprise, non seulement en injectant quelque chose de neuf, de jamais vu, dans les genres qu’il aborde, mais en brouillant son image. Tarantino est un cas rare de cinéaste star qui ne capitalise pas. Deux exemples : après le triomphe de Pulp Fiction, il prend son public de court avec Jackie Brown, nettement moins spectaculaire, mais très personnel, emmené par des seconds couteaux vieillissants. Aujourd’hui, dans la foulée de Boulevard de la mort, festival au féminin de la bagnole et de la tchatche, qui le consacre comme un véritable musicien du dialogue argotique, il choisit un niveau de langue autrement plus soutenu. Qui n’aurait pas déplu à Goethe et Guitry réunis.

En général, dans les films de guerre américains, on parle l’anglo-américain et that’s all right : s’il arrive que les nazis parlent l’allemand, celui-ci est caricatural. Inglourious Basterds, lui, se fait un principe d’honorer non pas une langue, mais trois – l’anglais, l’allemand, le français -, avec un bonus – irrésistible ! – en italien. Honorer, c’est-à-dire en valoriser les nuances phonétiques et les accents. On en a vite une idée avec le colonel Hans Landa (Christoph Waltz), monstre de suavité, l’homme qu’on aime haïr. Un chasseur de juifs méthodique et polyglotte, qui débarque dans une ferme française, au moment de l’Occupation, avec la conviction qu’une famille juive y est cachée. Le nazi s’entretient longuement avec le fermier en parlant d’abord un français impeccable. Puis décide, avec l’accord de son hôte, de passer à l’anglais ! Petit jeu de la part de Tarantino, pense-t-on. On a tort : c’est un stratagème de plus.

Cet interrogatoire vire de fait à la torture psychologique, raffinée et cocasse, les circonvolutions et les digressions servant d’instruments cuisants. De l’action, des fusillades, le film en comporte, mais on s’y bat surtout avec des mots. La plupart des séquences sont des joutes d’esprit, à deux ou à plusieurs, autour d’une table, avec un bon verre de lait, de vin, de schnaps, de bière ou de whisky. On énumère, car le film est très gourmet, et ce jusqu’à la satiété. Un moment, le colonel Landa croise à Paris Shosanna (Mélanie Laurent), la seule rescapée du massacre de la ferme, qui a entre-temps changé d’identité. Le nazi l’invite à déguster un strudel avec de la crème. La caméra de Tarantino réalise alors des merveilles : jamais une pâtisserie n’a été à ce point appétissante et vomitive à la fois.

Mettre fin à l’abjection du IIIe Reich par n’importe quel moyen, tel est donc l’enjeu. Les méthodes diffèrent. La plus brutale est à coup sûr celle des fameux « Bâtards ». Un groupe redoutable de soldats juifs américains menés par Brad Pitt : des mercenaires qui scalpent les nazis et leur tatouent sur le front, au couteau, une croix gammée. Primitif, sanguinaire, mais très efficace. Plus civilisée, la méthode du lieutenant britannique (Michael Fassbender), agent secret et ancien critique de cinéma (!), avec lequel on fait connaissance dans le gigantesque bureau de Churchill. Enfin, il y a la carte de la séduction : classieuse avec une actrice allemande aristocrate (Diane Kruger), qui espionne pour le compte des Alliés ; parisienne avec Shosanna, maintenant à la tête d’un cinéma.

Tous ces personnages forment une parade où Tarantino exploite les archétypes des nationalités et les réinvente à sa sauce. Brad Pitt mâchonne, grommelle ; son puissant accent du Tennessee singe celui de Marlon Brando ou de Clark Gable. Dans un allemand impeccable, Diane Kruger se surpasse, plagiant Brigitte Helm ou Marlene Dietrich, notamment dans la séquence centrale de la taverne, où elle joue avec de vrais et de faux soldats allemands aux devinettes, une carte collée sur le front. Le plaisir et le frisson du jeu, le travestissement, les références culturelles…, c’est un concentré magistral de Tarantino.

Si l’on ne se comprend pas, reste encore une langue commune : le cinéma. Pour le meilleur mais aussi parfois pour le pire, dès qu’il s’agit de propagande. Le cinéma, tout part de là : le début du film est un clin d’oeil au western italien. Et le dernier chapitre se déroule dans une salle où sont réunis Hitler, Goebbels, Bormann…

Changer le cours de l’Histoire, la fiction le peut. C’est ce pouvoir formidable que Tarantino célèbre, en utilisant la matière même du cinéma – la pellicule nitrate, extrêmement inflammable – comme arme réelle de combat contre le nazisme. Antinazi mais germanophile, voilà l’ultime atout d’Inglourious Basterds, qui cite Pabst, a été tourné à Berlin, comprend pas mal de vedettes d’outre-Rhin (Daniel Brühl, Til Schweiger) et en révèle une : Christoph Waltz, très savoureux en génie du mal, justement récompensé à Cannes. Chapeau, Quentin. Beau geste, schöner film, happy end.

Jacques Morice – Télérama.fr

Une petite bande-annonce :

Des liens pour en faire plus :

A très vite,

Pierro

-

Etreintes brisées

Posté le 21 mai 2009 Pas de commentairesAujourd’hui je vous propose la critique du film espagnol de Pedro Almodovar :

Qu’y a-t-il dans la tête de Pedro Almodóvar ? Des histoires, et encore des histoires. Ainsi que tous les films qui les ont un jour racontées, et ceux qui pourraient leur être consacrés… Etreintes brisées est un film d’amour, le récit tragique d’une passion interdite, mais c’est d’abord un film d’amour du cinéma. On y trouve une classique mise en abyme, un film dans le film, intitulé Des filles et des valises, curieux fragment d’autoremake de Femmes au bord de la crise de nerfs. On y décrypte une belle référence cinéphile : le titre, Etreintes brisées, vient de Voyage en Italie, de Rossellini, précisément d’une scène où George Sanders et Ingrid Bergman découvrent les restes pétrifiés d’un couple d’amants surpris par l’éruption du Vésuve, à Pompéi. Etreinte éternelle dans la mort, comme un présage du malheur en marche…

On y parle, aussi, des films possibles, à venir : le héros, cinéaste devenu scénariste depuis qu’il est aveugle, ébauche sans cesse des récits. Il lance des idées en l’air. Certaines abracadabrantes, d’autres qui résonnent étrangement avec sa propre biographie – comme celle, dont il faudrait vérifier l’authenticité, de l’enfant caché d’Arthur Miller… Etreintes brisées pourrait sans mal être la matrice d’une demi-douzaine de films supplémentaires, boutures qui se rapporteraient à lui comme lui-même se rapporte au cinéma.

Deux ans après Volver, davantage ancré dans la vraie vie, le dix-septième film de Pedro Almodóvar marque, donc, le triomphe du récit gigogne, ou plus exactement de la fiction proliférante au sein de laquelle intrigues et époques s’imbriquent ou se juxtaposent. Almodóvar a toujours été un immense conteur, comme l’ont prouvé les structures complexes de Tout sur ma mère ou de La Mauvaise Education. Mais ici son savoir-faire narratif est poussé à l’extrême, coq-à-l’âne ou queue de poisson compris : « Il faut savoir terminer les films, même sans y voir clair », lancera le personnage principal d’Etreintes brisées – à l’instant même où l’ami Pedro achève le sien, qu’il aurait pu continuer ad libitum et embrouiller encore…

Remettons le récit dans le bon sens. Soit, aujourd’hui, un ex-cinéaste aveugle – et plutôt jouisseur à l’image d’une leste séquence d’ouverture. Quand un jeune réalisateur surgit dans sa vie, c’est le passé qui refait surface. Quinze ans plus tôt, il était une fois une jolie secrétaire qui savait arrondir ses fins de mois. Elle finit dans le lit puis dans la vie de son riche et vieux patron. Elle rêve d’être actrice : là voilà qui passe des essais auprès du cinéaste encore voyant. Il en fait l’héroïne de son film et tombe éperdument amoureux d’elle.

Ce flash-back, en partie raconté par le protagoniste, est le meilleur : il endosse le maniérisme du grand cinéma romanesque d’antan, quelque part entre Douglas Sirk et Vincente Minnelli. Tout entier dédié à la beauté de Penélope Cruz, qu’Almodóvar peint en actrice débutante, mais rayonnante – magnifique séquence d’essais –, mi-femme fatale, mi-créature sacrificielle : c’est par elle que le malheur arrivera, mais c’est elle qu’il meurtrira en premier. Coiffée comme Audrey Hepburn dans Sabrina, elle est à la fois innocente et sensuelle, enfantine et ravageuse.

Deux scènes feront date dans les best of du cinéaste, deux sommets d’ironie cruelle : la séquence où le riche vieillard engage une femme capable de lire sur les lèvres pour surprendre les amants, dépit amoureux à la puissance mille ! Et celle, plus pathétique encore, l’ultime scène d’amour sans amour avec sa jeune épouse… A cet humour vachard dans lequel Almodóvar excelle répond le romantisme désespéré du couple en cavale, traversant Lanzarote et ses paysages de fin du monde.

Dans ce film composite s’impose une drôle de figure centrale : Mateo, le cinéaste, incarné par Lluís Homar, déjà vu dans La Mauvaise Education, qui s’obstine à remonter les images tournées, jadis, avec celle qu’il aimait. Un personnage dont on cherche la clé : aveugle mais voyant à sa façon, victime et manipulateur, habile mécanicien des récits qu’il fabrique… Autoportrait fantasmé d’Almodóvar lui-même ? D’une richesse presque déroutante, imbriquant étroitement, jusqu’au vertige, le cinéma et la vie, Etreintes brisées n’atteint pas la plénitude de Tout sur ma mère ou de Parle avec elle, mais résiste, garde son mystère, trouble autant qu’il séduit. Il tiendra une place singulière dans une filmographie éblouissante.

Aurélien Ferenczi

Voici la bande annonce :

Pierro

-

Ciné : El Niño Pez

Posté le 7 mai 2009 Pas de commentairesAujourd’hui je vous propose de découvrir la critique du film argentino-espagnol-paraguayen de Lucia Puenzo, El Niño Pez.

XXY racontait le curieux apprentissage d’un(e) jeune hermaphrodite. Le deuxième film de Lucía Puenzo creuse le même sillon : même sensualité, même révolte postadolescente contre le monde des adultes. Lala, une gosse de riche, vit une passion amoureuse avec sa domestique Guayi et fantasme une improbable vie commune au fin fond du Paraguay, d’où celle-ci est originaire. Les barrières sociales et morales ne manquent pas…

Il s’agit de l’adaptation d’un roman écrit par la cinéaste où tout était vu à travers les yeux du chien de l’héroïne, et dont le style onirique évoquait le réalisme magique des grands écrivains sud-américains. Lucía Puenzo a du talent pour créer le mystère à travers un récit où s’entremêlent présent et passé.

Elle est fascinée, non sans raison, par le visage juvénile et déterminé de son héroïne, Inés Efron, curieux mélange de Charlotte Gainsbourg et de Julie Christie. Elle lui fait un peu trop confiance : l’actrice peine à caractériser pleinement son personnage, même si elle illumine le film de ses grands yeux clairs.

Aurélien Ferenczi

Vous pouvez voir la bande annonce en cliquant ici.

Pierro

-

Still Walking

Posté le 24 avril 2009 Pas de commentairesAujourd’hui, retrouvez la critique de Still Walking, film japonais de Kore-Eda Hirokazu

Une journée d’été à Yokohama. Une famille se retrouve pour commémorer la mort tragique du frère aîné, décédé quinze ans plus tôt en tentant de sauver un enfant de la noyade. Rien n’a bougé dans la spacieuse maison des parents, réconfortante comme le festin préparé par la mère pour ses enfants et ses petits-enfants. Mais pourtant, au fil des ans, chacun a imperceptiblement changé… Avec un soupçon d’humour, de chagrin et de mélancolie, Kore-Eda nous donne à voir une famille comme toutes les autres, unie par l’amour, les ressentiments et les secrets.

CRITIQUE

Se réunir en famille tous les ans pour commémorer la mort d’un fils, inviter ce jour-là le responsable – bien involontaire – de cette mort : voilà le nouveau supplice non pas chinois mais japonais que Hirokazu Kore-Eda a conçu, après l’abandon à eux-mêmes des enfants de Nobody knows.

Le cher disparu s’est noyé quinze ans plus tôt, en sauvant un garçonnet près d’une plage de Yokohama. Le garçonnet est devenu un jeune homme. Sa visite à la famille de son sauveur n’occupe que quelques minutes du film, mais c’est un sommet de cruauté, un vrai happening tragi-comique. Les parents du défunt lui font comprendre qu’il ne mérite pas de vivre. Horriblement mal dans sa peau, il se recueille sous les yeux de tous devant l’autel érigé à la mémoire du fils. Les mômes rient de sa surcharge pondérale, de sa chemise trempée, de ses chaussettes souillées. On l’invite chaleureusement à revenir l’année suivante… Pourquoi tant de haine ? « Parce que c’est encore plus pénible quand on a personne à haïr », dira la mère…

Mais le supplice de l’invité est, au fond, partagé par tous, survivants émouvants qui marchent encore (« still walking »), dans les ruines d’un bonheur familial lointain, d’un âge d’or sans doute fantasmé – la mère en ressasse à la cuisine toutes les petites légendes dérisoires. Les retrouvailles (avec les frère et soeur du noyé, leurs conjoints et leurs enfants) ressemblent à une tentative désespérée de partager un moment présent et joyeux, dans un lieu qui n’évoque que le passé et la perte. Le cabinet médical du père, retraité, ne sert plus que de tanière au vieil homme, passablement aigri et cassant – le défunt devait reprendre son activité. Le fils cadet, quadragénaire au chômage (mais le cachant), découvre une barre à laquelle s’agripper dans la baignoire : signe accablant de l’affaiblissement de ses parents. Plus rien n’est comme avant, ni personne.

Entre la pénombre de la maison traditionnelle et le jardin écrasé de chaleur, entre le cimetière et le bord de mer, se dévide la litanie universelle des vieilles petites histoires, des ressentiments, des mensonges, des hontes jamais guéries. C’est pourtant un film tendre que réussit Kore-Eda. Evoquant plus d’une fois Ozu. Empreint d’une telle maturité que, derrière toute acrimonie, se laisse deviner une illusion perdue, un chagrin inconsolé. Il n’y a pas de façon heureuse de reconstituer une ligue dissoute, a fortiori après une tragédie. Mais il y de la vie qui résiste tant bien que mal, une transmission qui s’opère bon gré mal gré entre les générations, une répétition de mots et de gestes qui semblent autant d’hommages inconscients aux anciens. Ecrit par l’auteur après la mort de sa mère, voilà une déclaration d’amour paradoxale à la famille… Qui arrive trop tard, évidemment. Sauf pour nous.

Louis Guichard

Retrouvez la bande-annonce :

Pierro

-

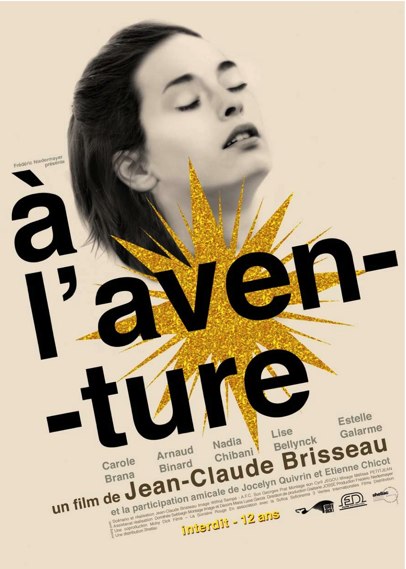

A l’aventure !

Posté le 2 avril 2009 Pas de commentairesVoilà, aujourd’hui c’est jeudi, les films de la semaine sont sortis et voici mon choix, pour l’instant basé sur les critiques que j’ai lues et la bande annonce :

A l’aventure

Lasse de son mode de vie actuel, une jeune femme décide de tout quitter. Elle fait alors des rencontres qui la mèneront vers de nouveaux plaisirs, mais aussi au seuil du fantastique.

La bande annonce et une critique dans la suite…

-

La Journée de la jupe

Posté le 30 mars 2009 Pas de commentairesOn le voit partout en ce moment : dans la presse, à la radio et à la télé donc je ne vais pas encore en parler pendant des heures, cependant, j’ai vu ce film mercredi dernier, et après Entre les murs de Laurent Cantet qui montrait pendant une année scolaire la vie au collège d’une classe de quatrième, celui ci s’attache à une journée particulière riche en enseignements.

Je ne suis pas critique donc je ne vais pas essayer de vous démontrer ce que j’ai aimé et pas aimé, par contre, je peux vous conseiller d’aller le voir, et surtout, d’en parler autour de vous une fois que vous l’aurez regardé.

Voici une très courte critique pour ceux qui ne voit plus de ce dont il s’agit…

La Journée de la jupe

D’emblée, la tension est présente, presque tangible. On la perçoit dans les gestes mal assurés d’une femme au visage las, qui tente de se frayer un passage au milieu d’ados chahuteurs – ses élèves. La classe de français commence en retard et dans le chaos. Et puis un revolver tombe du sac d’un petit caïd. A bout de frayeur et d’exaspération, Sonia Bergerac (Isabelle Adjani, parfaite) ramasse l’arme et braque les gamins (eux aussi très bien) qui lui en ont fait tant voir. A mesure que la pression augmente à l’extérieur de la salle où elle retient les collégiens, l’enseignante se transforme en justicière. Le racisme, la religion, le machisme, toutes ces choses pesantes et taboues sont étalées sur la table, pour le meilleur et pour le pire…

Etrange film, sur le fil du rasoir, délibérément incorrect et remarquablement écrit. Si les premiers accents sont ceux de la comédie corrosive, le propos dérive inexorablement vers la tragédie. La Journée de la jupe n’est pas (qu’)une chronique aigre-douce sur la violence en milieu scolaire. C’est une fable réussie sur toutes ces peurs qui s’ancrent dans le quotidien et auxquelles on finit par s’habituer, faute d’oser en soigner les racines, alors qu’elles ne peuvent aboutir qu’à un désastre social et humain.

Sophie Bourdais

Pierro

Commentaires :